Warum Angst, Risiko und Spekulation zusammengehören – und KI uns das gerade lehrt

An der Wall Street wird wieder über Kakerlaken gesprochen. Nicht nur über die realen Begleiter des Großstadtlebens, sondern über das Sinnbild für die Übertreibungen der Märkte.

Noch nie war Technologie so mächtig, so verheißungsvoll – und so gefährlich konzentriert. Künstliche Intelligenz hat binnen drei Jahren eine Euphorie ausgelöst, wie sie selbst das Silicon Valley selten erlebt hat.

Seit dem Start von ChatGPT stammen über 90 Prozent des US-BIP-Wachstums aus KI-Investitionen. Ohne diese Wette auf Zukunft, schreibt Harvard-Ökonom Jason Furman, wäre die amerikanische Wirtschaft in diesem Jahr praktisch flach.

40 Prozent des gesamten S&P 500 hängen an zehn Firmen – Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, AMD, Broadcom, Palantir. Das ist keine Diversifikation, das ist Monokultur. Und jede Monokultur kennt ihren Schädling.

Die Frage ist nur: Wann – nicht ob.

Oder ist diesmal alles anders? Haben wir endlich das Werkzeug gefunden, um mit KI jene Effizienzsprünge zu schaffen, die in den 1970ern mit Kaizen und später mit Lean Management ganze Industrien revolutionierten?

Wenn du eine Kakerlake siehst, gibt es viele mehr

An der Wall Street kursiert seit Jahrzehnten ein zynischer Satz: „Wenn du eine Kakerlake siehst, gibt es viele mehr, die du nicht siehst.“

Er beschreibt das Wesen von Blasen. Das erste sichtbare Problem ist nie das letzte. Es ist nur der Moment, in dem das Licht angeht. Die KI-Ökonomie ist voller solcher Schatten.

OpenAI verspricht Oracle 300 Milliarden Dollar für Rechenzentren, die noch gar nicht gebaut sind. Nvidia investiert 100 Milliarden in OpenAI – das Geld fließt zurück in Nvidia-Chips. Das sieht aus wie Wachstum, klingt nach Zukunft – und ist in Wahrheit ein Kreislauf aus Bilanzdruck und Storytelling.

Solange der Glaube hält, funktioniert das System. Doch wenn die ersten Kakerlaken im Licht auftauchen – ein geplatzter Deal, ein massiver Stellenabbau, ein enttäuschender ROI-Bericht – dann kippt das Narrativ. Und Märkte sind nichts anderes als kollektive Erzählungen über Zukunft. Wenn sie reißen, bricht der Kurs.

Narrative sind der Sauerstoff des Kapitalismus

Scott Galloway nennt es „Story Fragility“: Bewertungen hängen heute weniger an Bilanzen als an Geschichten. Das gilt besonders für KI. (Quelle)

Die Story lautet: „AI will transform work.“ Doch die Daten sagen: Der Anteil arbeitsbezogener ChatGPT-Prompts ist von 47 Prozent (2022) auf 27 Prozent (2025) gefallen. AI verändert nicht unsere Arbeit, sondern unseren Alltag – unsere Freizeit, Kommunikation, Wahrnehmung.

Schaffen es Firmen wie ServiceNow, Microsoft oder Neura Robotics, die erwarteten Effizienzgewinne tatsächlich in reale Produktivität zu übersetzen? Oder verdunstet die Produktivitätsgeschichte, bevor sie trägt?

Wenn das Vertrauen schwindet, bleibt ein System, das sich selbst erzählt, dass es wächst, weil es wachsen muss.

Genau dort tauchen die Kakerlaken auf – im Widerspruch zwischen Erzählung und Realität.

Effizienz ist kein Ersatz für Vertrauen

Vielleicht kommt der nächste Crash nicht über fallende Kurse, sondern über steigende Arbeitslosigkeit. Wenn KI tatsächlich jene Effizienz hebt, die alle versprechen, trifft das zuerst die Löhne, nicht die Preise.

Zehn Millionen White-Collar-Jobs könnten in den kommenden Jahren verschwinden – bei gleichbleibender oder sogar steigender Unternehmensrendite. Ein Paradoxon: Der Fortschritt funktioniert, aber er destabilisiert das System, das ihn trägt.

In einer Wirtschaft, die Wohlstand über Beschäftigung verteilt, wird Produktivität schnell zur Gefahr. Ein Job weniger ist kein Drama – zehn Millionen weniger sind eine gesellschaftliche Schockwelle.

Effizienz schafft keine Stabilität. Vertrauen tut das.

Ist diesmal alles anders?

Das ist die eigentliche Frage: Ist KI der Fortschritt, der alles verändert – oder nur die neueste Version der alten Kakerlakenlogik?

Andrew Ross Sorkin liefert in der New York Times die Gegenposition zu Galloways Untergangsszenario. Er erinnert daran, dass Spekulation kein moralisches Versagen, sondern die DNA des amerikanischen Kapitalismus ist. (Quelle)

„Speculation isn’t a bug in America’s economic code – it’s part of the engine.“

Ohne Spekulation gäbe es kein Tesla, kein SpaceX, kein OpenAI, keine Covid-Impfstoffe, keine Eisenbahn, kein Internet. Jede industrielle Revolution beginnt mit Wetten, die irrational wirken – bis sie funktionieren.

Sorkins These: Spekulation ist Glaube plus Risiko. Sie ist nicht Glücksspiel, sondern der Mut, Kapital auf eine ungewisse Zukunft zu setzen. Ohne sie gäbe es keine Innovation. Ohne Risiko keine Dynamik.

Spekulation ist kein Laster – sie ist Energie

Sorkin sieht in 1929 nicht das Ende der Gier, sondern den Anfang der Regulierung. Der Crash war der Preis für fehlende Strukturen. Doch statt das Risiko zu verbieten, schufen die USA Institutionen: die SEC, die FDIC, Margin-Regeln, Offenlegungspflichten.

Wir haben Spekulation nicht abgeschafft – wir haben sie mit Regeln gezähmt. Compliance wurde zur Zivilisationsform des Risikos. Das war der Startpunkt des amerikanischen Jahrhunderts: Risiko als gestaltbare Ressource. Spekulation wurde vom Laster zur Produktivkraft, weil man sie institutionalisierte.

Die Lehre aus 1929 lautet also nicht: Spekuliere nicht.

Sondern: Spekuliere verantwortungsvoll.

In den letzten 20 Jahren ist daraus mit der VC-Industrie ein ganzer Wirtschaftszweig entstanden, der Wetten auf Zukunft professionalisiert – das Risiko verteilt, skaliert, handelbar macht.

Das KI-Zeitalter zwischen Doom und Drive

Damit stehen wir heute wieder zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite die Warner, die Dooms-Prayer, die sagen: Diese KI-Euphorie ist ein Kartenhaus, getragen von zehn überhitzten Firmen und einer Gesellschaft, die ihre politische Vernunft gegen steigende Aktienkurse getauscht hat.

Auf der anderen Seite die Progressiven, die sagen: Ohne Wette kein Fortschritt. Ohne Exzess keine Bewegung.

Beide haben recht. Denn Spekulation ist kein Fehler – sie ist Energie. Aber Energie ohne Struktur wird zur Explosion.

Der blinde Fleck der Gegenwart

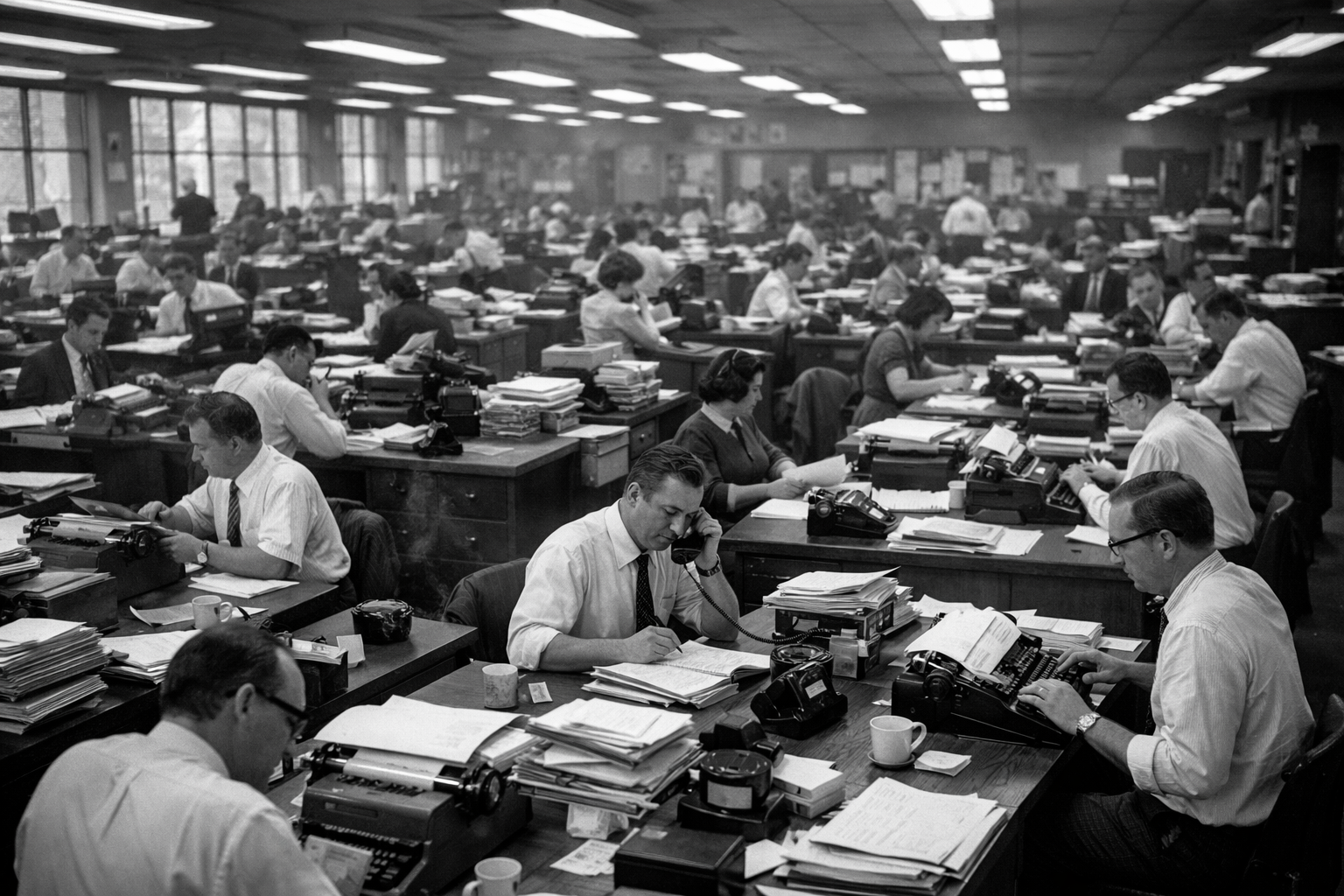

Heute wiederholt sich ein Muster, das Amerika seit 150 Jahren prägt: Technologie beschleunigt, Kapital verdichtet, Gesellschaft verliert Balance. Nur die Governance fehlt. Die letzte Governance Schicht hat sich nach der Dot.com Krise in den kommenden 10 Jahren zwischen den unerbittlichen Rivalen Google, Facebook, Amazon und Microsoft in Form des Cloud-Stacks und der Plattform-Ökonomie gebildet. Offene Standards an den Schnittstellen gigantischer Reiche, die über Standards zusammenarbeiten und den Kuchen für sich selbst noch größer machen können.

Der Staat hat zugesehen und die Monopolisten nicht gezähmt. Der US Staat hat die Wirtschaft nicht gelenkt. Dafür waren die geopolitischen Vorteile für die USA zu groß durch die Vormacht Stellung der großen US Plattform Anbieter. In Deutschland und Europa haben wir zuviel reguliert.

Die KI-Ökonomie hat keine modernen Äquivalente zu SEC oder FDIC. Der US Staat schaut zu und hat den Systemkampf mit China ausgerufen. So gibt es kein klares Regelwerk für Daten, Compute oder Energiezugang. Keine verlässliche Bilanzierung für Modelle, deren Assets aus Wahrscheinlichkeiten bestehen.

Wir investieren blind – nicht aus Naivität, sondern weil der Fortschritt schneller läuft, als die Kontrolle hinterherkommt. Das war 1929 so, das war 2000 so. Damals wie heute treiben dieselben drei Kräfte: Glaube, Gier, Geschwindigkeit.

Doch nach 1929 kam Ordnung ins Finanzsystem. Nach 2000 dauerte es zehn Jahre, bis Plattformökonomie und Cloud-Geschäftsmodelle Struktur brachten. Nach dieser KI-Welle braucht es sie wieder: neue Strukturen, neue Player, eine neue Ordnung.

Europa und die Angst vor den eigenen Kakerlaken

Ist das wirklich eine Chance für Europa? Eher nicht. Wir halten uns für klüger, weil wir die Kakerlaken früher erkennen. In Wahrheit träumen wir nur früher und damit schon länger von ihnen – aus Angst, sie könnten auftauchen.

Wir verwechseln Vorsicht mit Vernunft und verlieren den Mut, groß zu denken. Unsere Forscher, Ingenieure und Physiker gehören zur Weltspitze. Aber was uns fehlt, ist nicht Talent – sondern Hunger. Der Wille, wieder zu wetten. Der Mut, eine Delle ins Universum zu schlagen, statt nur den Mittelstand etwas effizienter zu machen.

Wir regulieren, bevor wir riskieren. Und genau damit nehmen wir uns die Teilnahme am Fortschritt. Ohne Kapital, ohne Wette, ohne die Bereitschaft zum Scheitern bleibt Innovation Theorie. Deshalb brauchen Europas beste Gründer noch immer das Geld aus den USA – weil dort Spekulation als Tugend gilt, hier als Gefahr.

Was machen wir also mit den Kakerlaken?

Scott Galloway will Recht haben und orakelt: „America’s bet on AI is now a bet without a hedge.“

Andrew Ross Sorkin erinnert uns daran: „Speculation built America.“

Beides stimmt.

Fortschritt entsteht immer an der Grenze zwischen Wagnis und Wahnsinn. Die Kakerlaken kommen immer – sie sind Teil unseres Systems, weil sie Teil von uns sind. Sie verkörpern unsere Angst vor Verlust, Kontrollverlust, Bedeutungsverlust.

Sie tauchen nicht auf, weil alles vorbei ist, sondern weil wir endlich das Licht einschalten – das Licht unserer kollektiven Aufmerksamkeit. Und wer dann nicht panisch flieht, sondern versteht, was er sieht, baut die nächste Ordnung. Die nächste Industrie.

Vielleicht ist genau das Europas Chance: nicht länger vor den Schatten davonzulaufen, sondern sie zu deuten. Um daraus wieder einen Kontinent zu formen, der an sich glaubt – und an die Kraft, das Risiko zu gestalten, statt es zu fürchten.