Nach 50 Jahren Visionen wird es Zeit für eine realistische Neubewertung

Seit Jahrzehnten dominieren extreme Visionen – utopisch wie dystopisch – die Debatte um KI und Robotik. Doch inzwischen wird deutlich: Die Expertinnen und Experten der letzten 50 Jahre haben sich geirrt – und den Kern der tatsächlichen gesellschaftlichen Transformation durch KI verfehlt.

Die 1980er: Techno-Utopien und erste Warnungen

In den 1980er-Jahren steckten KI und Robotik noch in den Kinderschuhen. Doch Visionäre entwarfen bereits kühne Zukunftsbilder. Jaron Lanier, VR-Pionier und Gründer von VPL Research (1984), entwickelte erste kommerzielle VR-Produkte und prägte ab 1987 den Begriff „Virtual Reality“ – ein Symbol für den Techno-Utopismus jener Zeit. (Quelle: Wharton)

Die Möglichkeiten der Computertechnik erschienen grenzenlos. Manche glaubten, Maschinen könnten bald die Evolution übernehmen. Hans Moravec etwa prognostizierte in Mind Children (1988), dass selbstlernende Superintelligenzen den Menschen überflügeln und letztlich überflüssig machen würden. (Quelle: Wikiversity)

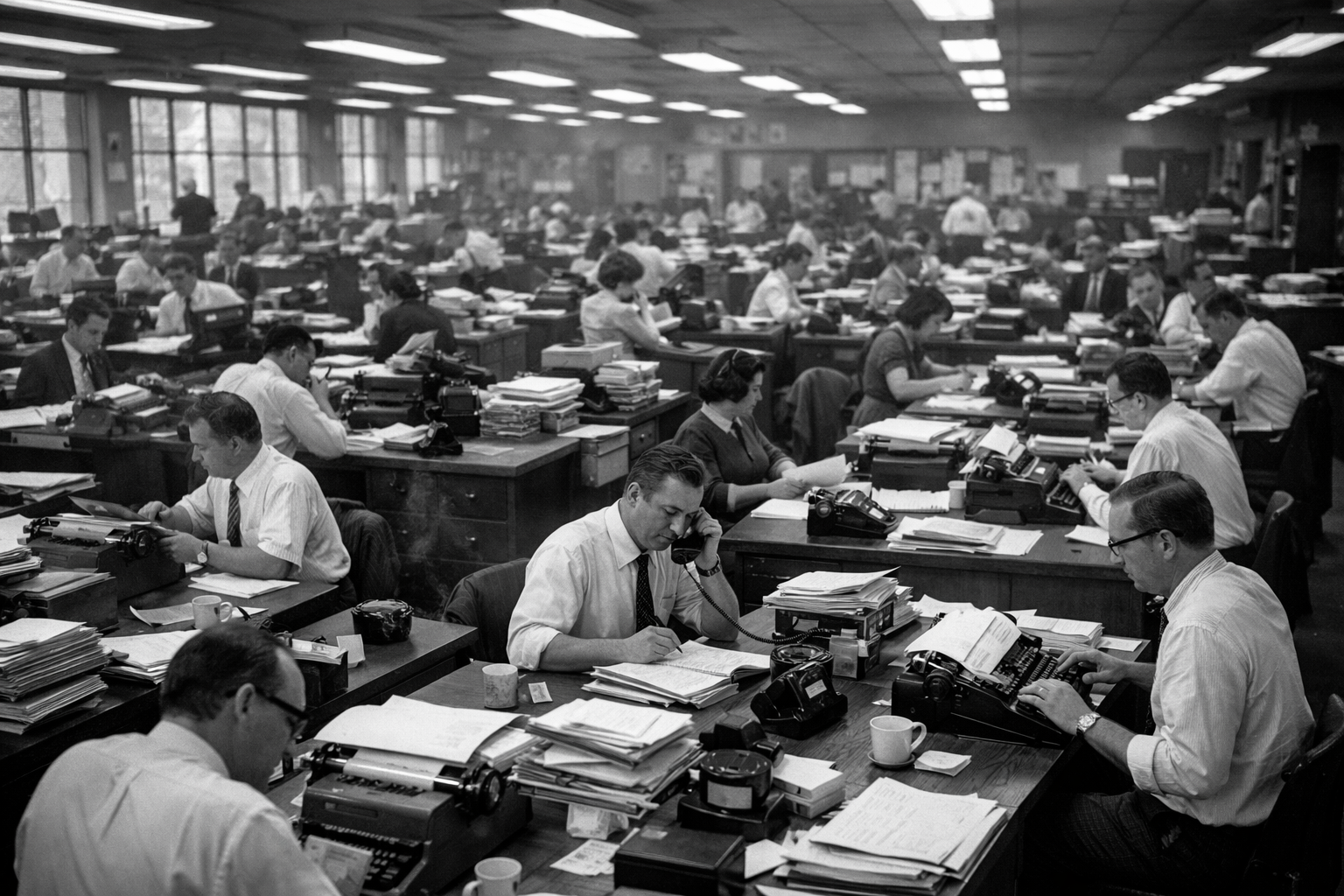

Auch gesellschaftlich rückte Automatisierung erstmals ins Bewusstsein: In den USA warnten Medien mit Schlagzeilen wie „A Robot is After Your Job“ vor massenhafter Arbeitslosigkeit. Vordenker wie Joseph Weizenbaum (Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft, 1976) mahnten früh zur Vorsicht vor einem unreflektierten Technikglauben.

Doch insgesamt dominierten in den 80ern optimistische Zukunftsentwürfe: Technik-Gurus skizzierten visionäre Informationsgesellschaften – ohne genau zu wissen, wie sich diese konkret entfalten würden. Viele glaubten, der Durchbruch stehe unmittelbar bevor.

Die 1990er: Digitale Revolution und neue Ängste

Die 1990er brachten den Durchbruch des Personal Computers und das erste Internetzeitalter – begleitet von Euphorie und wachsender Skepsis. Jeremy Rifkin warnte 1995 in The End of Work vor massiver Jobvernichtung durch KI, Robotik und Telekommunikation. Er prognostizierte eine Zweiklassengesellschaft: eine kleine, vernetzte Elite und Millionen „verdrängter Arbeiter“ ohne Perspektive. (Quelle: FOET)

Damit stellte Rifkin eine bis heute zentrale Frage: Wie definieren wir menschlichen Wert und Beschäftigung neu, wenn KI zunehmend Arbeit ersetzt?

Auch Nicholas Negroponte (Being Digital, 1995) und Alvin Toffler (The Third Wave, 1980) beschrieben eine entstehende Informationsgesellschaft. Der Schach-Sieg von IBMs Deep Blue über Garri Kasparov 1997 verstärkte zudem die Sorge, KI könnte den Menschen kognitiv überholen.

Viele Prognosen dieser Zeit erwiesen sich jedoch als überzogen. Rifkins „Ende der Arbeit“ trat nicht ein – im Gegenteil: Mitte der 1990er erreichte die US-Arbeitslosigkeit ein historisches Tief. Dennoch wirken Debatten zu Jobverlust, Grundeinkommen und digitaler Teilhabe bis heute nach.

Die 2000er: Dotcom-Boom, Singularität und erste Gegenstimmen

Die frühen 2000er brachten mit dem Internet-Boom eine neue Welle technologischer Euphorie. Ray Kurzweil popularisierte in The Singularity is Near (2005) die Idee, Maschinen würden bald den Menschen übertreffen – bis hin zur Verschmelzung von Mensch und Maschine. Seine Vision einer techno-utopischen Unsterblichkeit sorgte für Schlagzeilen.

Gleichzeitig mehrten sich kritische Stimmen. Bill Joy warnte in seinem Essay Why the Future Doesn’t Need Us (2000) eindringlich vor einer Zukunft, in der Technologie die Menschheit überflüssig macht. (Quelle: Wired)

Auch Jaron Lanier, einst Optimist, warnte in One Half of a Manifesto (2000) vor einem religiösen Technikglauben, der Maschinen mythisch überhöht – und dabei das Menschliche ausblendet. (Quelle: Edge)

Technologisch gab es durchaus Fortschritte: Selbstfahrende Fahrzeuge bei der DARPA Challenge (2004) oder IBMs Watson, der 2011 bei Jeopardy! brillierte. Doch viele der großspurigen Visionen blieben Theorie. Machine Learning befand sich noch im Aufbruch.

Die Gesellschaft beschäftigte sich vor allem mit den unmittelbaren Effekten der Digitalisierung: Online-Shopping, soziale Netzwerke, Börsenhypes – und der Desillusionierung durch den Dotcom-Crash. Die tiefgreifenden Umwälzungen, die Kurzweil & Co. versprochen hatten, blieben vorerst aus.

Die 2010er: Der Durchbruch der KI und neue ethische Debatten

In den 2010ern gelang KI und Robotik mit Machine Learning und Deep Learning der tatsächliche Durchbruch. Ab 2012 konnten Maschinen Bilder erkennen, Sprache verstehen und komplexe Spiele gewinnen. Ein Meilenstein war AlphaGos Sieg gegen den weltbesten Go-Spieler im Jahr 2016. KI hielt Einzug in den Alltag – über Sprachassistenten wie Siri und Alexa, Übersetzungsdienste oder teilautonomes Fahren. Auch Roboter verließen die Fabrikhallen: als Service-, Liefer- oder soziale Roboter – zunächst jedoch nur in Nischen.

Diese Entwicklungen entfachten intensive Debatten über Chancen und Risiken. Nick Bostrom warnte in Superintelligence(2014) vor einer potenziell unkontrollierbaren KI – unterstützt von Stimmen wie Stephen Hawking und Elon Musk. Yuval Noah Harari zeichnete in Homo Deus (2015) mögliche Szenarien, in denen KI eine neue „Klasse nutzloser Menschen“ hervorbringt – zwischen gottähnlicher Utopie und Sinnkrise für Milliarden.

Zugleich rückten konkrete ethische Fragen ins Zentrum: algorithmischer Bias, der Diskriminierung verstärkt, der Verlust von Privatsphäre, die Verantwortungsfrage bei autonomen Fahrzeugen („Trolley-Problem“) und die Machtkonzentration bei Tech-Konzernen. Shoshana Zuboff prägte 2018 den Begriff des „Überwachungskapitalismus“, Jaron Lanier warnte bereits 2013 in Who Owns the Future? vor einer digitalen Machtelite, die KI kontrolliert – und mit ihr die Zukunft.

Auch medial wurden die Folgen sichtbar: Deepfakes, KI-generierter Journalismus oder algorithmische Filterblasen machten das Thema greifbar. In Europa floss der technologische Wandel in politische Leitinitiativen wie Industrie 4.0 ein (ab 2011). Auf EU-Ebene begannen erste Versuche, ethische Richtlinien für KI zu definieren. Erstmals wurde klar: Technologisches Design ist immer auch Wertedebatte.

Seit 2020: KI im Alltag – eine neue Vielstimmigkeit

Seit etwa 2020 hat sich der KI-Diskurs stark verbreitert. Mit Systemen wie ChatGPT ist für Millionen Menschen konkret erfahrbar geworden, was maschinelle Intelligenz heute leisten kann. Robotik tritt sichtbarer in Erscheinung – ob als autonome Lieferroboter oder in Form humanoider Maschinen von Boston Dynamics und Neura Robotics. Das technische Verständnis wächst. Begriffe wie neuronale Netze, Prompt-Engineering oder multimodale Sensorik sind keine Exklusivdomänen mehr – Unternehmer, Politiker und Laien diskutieren gleichermaßen mit.

Die rasanten Fortschritte machen viele der alten Fragen plötzlich akut. Selbst Optimisten räumen ein: Das Tempo übertrifft alle Erwartungen. Die Gesellschaft steht vor konkreten Herausforderungen: Wie regulieren wir Systeme, die Millionen Jobs betreffen könnten? Wie sichern wir menschliche Kontrolle in einem Umfeld lernender Maschinen? Und was bedeutet das alles für unser Selbstbild?

Heute konzentriert sich die Debatte auf vier Felder:

- Tech-Visionäre wie Elon Musk oder Sam Altman warnen vor mächtiger KI – und betonen zugleich ihr Potenzial für Innovation und Wohlstand.

- Wirtschaft und Politik diskutieren die Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Bildung. Welche Jobs verschwinden, welche entstehen neu? Ist ein Grundeinkommen nötig, um soziale Stabilität zu erhalten?

- Ethiker und Soziologen hinterfragen, wie sich Würde und Autonomie erhalten lassen, wenn Maschinen zunehmend Entscheidungen treffen. Was passiert mit unserem Selbstwertgefühl, wenn KI uns übertrifft?

- Die breite Öffentlichkeit nimmt aktiv teil: Medienberichte über KI-Texte oder scheinbar emotionale Roboter erzeugen Faszination – und Unbehagen. Beides treibt die gesellschaftliche Auseinandersetzung weiter.

Die Diskussion ist heute differenzierter – und zugleich konkreter. Technologische Details wie Sprachmodelle, Bilderkennung oder autonome Systeme werden präziser betrachtet. Und es zeigt sich: KI ist kein monolithisches Phänomen. Ihre Auswirkungen hängen vom Kontext ab – und davon, wie wir sie gestalten.

Demografie schlägt Technologie – oder: Warum reden all die klugen Experten über die falschen Dinge?

Was viele Expertinnen und Experten in ihren Debatten über KI und Robotik übersehen haben, ist die eigentliche Triebkraft der kommenden Transformation: die demografische Realität. Deutschland, Europa – und selbst China – altern schneller und massiver als erwartet. Allein in Deutschland fehlen bis 2030 rund 5 Millionen Erwerbstätige. Für Europa insgesamt sprechen Prognosen von bis zu 20 Millionen fehlenden Arbeitskräften. In China könnte die erwerbsfähige Bevölkerung bis 2030 um mehr als 35 Millionen Menschen schrumpfen.

Das ist keine abstrakte Zahlenspielerei, sondern eine strukturelle Erschütterung unseres globalisierten Wirtschaftsmodells: Branchen wie Fertigung, Logistik oder Pflege – heute Rückgrat der Wertschöpfung – werden in Kürze massiv unter Personalmangel leiden. Betroffen sind nicht nur einfache Tätigkeiten, sondern zunehmend auch hochqualifizierte Jobs in Software, KI, Robotik und Systemintegration.

Die Zukunft der Arbeit wird damit nicht primär durch Technologie bestimmt, sondern durch den Zwang, eine entstehende demografische Lücke zu schließen.

Automatisierung wird zur Pflicht – nicht zur Option

Hier liegt der fundamentale Perspektivwechsel: Nicht mehr die Frage, ob KI-Arbeitsplätze verdrängt, ist entscheidend – sondern, ob sie rechtzeitig und umfassend genug verfügbar ist, um die Arbeit zu erledigen, für die es bald schlicht keine Menschen mehr gibt.

Automatisierung wird zur demografischen Notwendigkeit. Sie ist nicht länger ein Tool zur Effizienzsteigerung, sondern eine systemische Antwort auf eine strukturelle Krise. Und genau das zwingt uns, die Logik von Arbeit, Wertschöpfung und Gesellschaft neu zu denken.

Doch weder Politik noch Wissenschaft haben diese Perspektive bisher ernsthaft durchdrungen. Die relevanten Fragen werden noch immer nicht gestellt.

Der neue systemische Blick: Warum wir KI neu denken müssen

Nach vier Jahrzehnten vorwiegend technischer Betrachtung stehen wir an einem Wendepunkt. KI ist nicht nur Werkzeug oder Effizienzmaschine – sie verändert die Strukturen unserer Gesellschaft und stellt grundlegende Systemfragen:

- Können staatliche Dienstleistungen – von Baugenehmigungen bis Steuerbescheide – vollständig automatisiert werden, um Bürokratie radikal zu reduzieren?

- Sind wir bereit, kleinere Rechtsstreitigkeiten und Verwaltungsakte von KI-Systemen bearbeiten zu lassen, um Behörden zu entlasten?

- Was bedeutet es für Demokratie und Selbstverantwortung, wenn der Staat große Teile seiner Aufgaben an Maschinen delegiert?

Beispiele aus Estland, Lettland und Singapur zeigen: Vollautomatisierte Staatsfunktionen sind möglich – und müssen keineswegs autoritär sein. In Estland sind Behördengänge, Steuererklärungen und Wahlen längst digitalisiert. Lettland hat sein Steuersystem automatisiert. Singapur verbindet Digitalisierung staatlicher Leistungen mit individueller Freiheit.

Automatisierung ≠ Kontrollverlust – im Gegenteil

Diese Modelle zeigen: Automatisierung kann auch mehr Freiheit bedeuten. Statt weiter auf ein immer detaillierter reguliertes, überfordertes Sozialstaatsmodell zu setzen, könnten wir mit KI schlankere, transparentere und bürgernähere Strukturen schaffen.

Statt immer neue Regeln zu produzieren, könnten wir Systeme bauen, die Eigenverantwortung, Initiative und Unternehmertum stärken. KI kann staatliche Aufgaben effizienter machen – ohne sie zu entmenschlichen. Vorausgesetzt, wir gestalten diesen Prozess aktiv und mit einem klaren Wertekompass.

Vom Technik-Diskurs zur gesellschaftlichen Realität

Die vergangenen Jahrzehnte der KI-Debatte waren geprägt von Extremen – von der Angst vor der Maschinenherrschaft bis zur Hoffnung auf techno-utopische Befreiung. Beides ist nicht eingetreten. Stattdessen: ein schleichender, aber tiefgreifender Wandel, der sich quer durch alle Lebensbereiche zieht.

KI ist keine Zukunftsvision mehr. Sie ist Realität – und damit ein gesellschaftlicher Handlungsauftrag.

Neue Fragen für eine neue Zeit

Es reicht nicht mehr zu fragen, welche Jobs automatisiert werden könnten. Wir müssen größere Fragen stellen:

- Wie organisieren wir eine Gesellschaft, in der Mensch und Maschine partnerschaftlich koexistieren?

- Welche neuen Geschäftsmodelle entstehen jenseits bloßer Digitalisierung in bestehenden Prozessen?

- Was bleibt der Wert menschlicher Arbeit, wenn jede Tätigkeit prinzipiell automatisierbar ist?

Was jetzt zählt: Unternehmerisches und politisches Handeln

Unternehmer und Entscheider müssen …

- … Geschäftsmodelle nicht nur digitalisieren, sondern neu denken und

- … Wertschöpfungssysteme schaffen, die für eine demografisch gealterte und technologisch erweiterte Gesellschaft funktionieren.

Politik und Gesellschaft müssen …

- … definieren, welche Aufgaben wir KI überlassen wollen – und welche bewusst in menschlicher Verantwortung bleiben und

- … Bildung, Sozialsysteme und Arbeitsmarktpolitik grundlegend neu ausrichten – nicht als Reaktion, sondern als proaktive Gestaltung.

Fazit: Vom Debattieren zum Machen

Gesellschaftlicher Wandel lässt sich nicht am Reißbrett planen. Statt alles bis ins Kleinste regulieren zu wollen – wie es etwa die EU in ihrem KI-Ansatz versucht –, brauchen wir Räume des praktischen Ausprobierens.

Städte, Regionen und Organisationen müssen zu Reallaboren werden, in denen wir mutig testen, lernen und anpassen. Nicht Gleichmacherei, sondern Vielfalt, Kreativität und Verantwortungsbereitschaft sichern unsere Zukunftsfähigkeit.

Nach 40 Jahren Debatte ist klar: Jetzt geht es ums Tun. Wer weiterhin nur über Risiken und Regulation spricht, riskiert genau das, was er verhindern will – den Verlust von Freiheit, Innovation und gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit.

Jetzt ist die Zeit für Gestaltung.